はじめに

建物の重さってどうやって計算するの?新米構造設計者がつまずきがちな「固定荷重」を、具体例を挙げながらやさしく解説します。外壁や内装、設備まで、建物に常にかかる重さを正しく計算する方法を学べます。この記事を読めば、構造計算の基本がしっかり理解でき、次のステップに自信を持って進めるはず。構造設計初心者必見の内容です!

固定荷重の基礎を学ぶ!

上司さん! ‘固定荷重’について調べているんですけど、いまいちピンとこないんです。どうやって考えればいいんでしょうか?

いい質問ね! 固定荷重は、建物に常にかかる重さのことよ。たとえば、建物そのものの重さや固定された設備なんかが該当するわね。

具体的には、どんなものを計算に含めればいいんですか?

いい質問ね。じゃあ、代表的な固定荷重の例を挙げるから、それを一緒に確認しましょう。

固定荷重の代表例

- 構造体の自重: 梁、柱、スラブなど、建物自体の重量。

- 外装材の重量: 外壁や屋根材などの重量。

- 内装材の重量: 天井、床仕上げ、壁紙などの重量。

- 固定された設備機器: エレベーター、空調設備など、移動しない機器の重量。

- 建具の重量: ドア、窓などの重量。

- 配管・ダクトの重量: 給排水管や空調ダクトの重量。

- 断熱材の重量: 壁や屋根に使用される断熱材の重量。

- 防水材の重量: 屋上やバルコニーの防水層の重量。

- 仕上げ材の重量: タイル、カーペット、フローリングなどの重量。

- 固定家具の重量: 造り付けの収納やシェルフなどの重量。

そんなに多くの要素を考えるんですね…。全部計算するの、めちゃくちゃ大変そうです。

確かに最初は手間に感じるかもしれないけど、慣れてしまえば効率よくできるようになるわ。それに、計算にはちゃんとした基準があるの。

基準ですか?

そうよ。たとえば、日本建築学会の『建築物荷重指針・同解説』や、建築基準法関連資料なんかに各材料や部材の単位重量が詳しく載っているわ。

それを基に計算すればいいんですね! たとえば、コンクリートの重さはどのくらいなんですか?

コンクリートの単位重量は約24kN/m³よ。これを使って、梁や柱の断面積や長さに応じて重さを計算するの。

具体的な数字があるとわかりやすいですね。ひとつひとつ丁寧にやってみます!

あと、一貫計算で入力するときはRC壁に注意してね。非耐力壁でモデルとして入力しない場合は固定荷重として見込む必要があるから気を付けて。

例 スラブの固定荷重

スラブの固定荷重の例を以下に示すわ。

スラブの自重・仕上げだけでなく、天井や設備などの荷重も見込まないといけないから注意してね。

- コンクリート→23N/m3

- 鉄筋コンクリート→24N/m3

- アスファルト防水 t=9mm→150N/m2、t=12mm→180N/m2

- 長尺塩ビシート →20N/m2

- タイルカーペット →60N/m2

- ビニルタイル→50N/m2

- クッションフロア→20N/m2

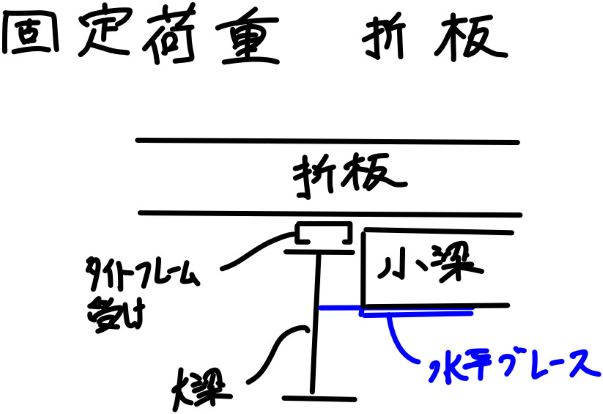

- 折板t=0.8mm→130N/m2、t=1.0mm→160N/m2、t=1.2→190N/m2

- OAフロア →500N/m2

- フローリング→110N/m2

- 化粧石膏ボード→100N/m2

- スタイロフォーム→50N/m2

- ケイカル板→120N/m2

※参考値

スラブ算定用だから、小梁、大梁、柱、壁などの自重は不要でいいってことですか。

そのとおりよ。自分が算出した荷重がどこにかかる荷重かイメージしながら算定するといいわ。

実務でのポイント

実務で実際に行っていることやポイントを教えてください。

私の場合は、断面のスケッチを必ず描くようにしているわ。

意匠設計者にも確認しながら、荷重漏れがないか気を付けているわ。

参考文献

- 日本建築学会『建築物荷重指針・同解説』

- 国土交通省 建築基準法関連資料

次回予告: 「積載荷重も学ぼう!固定荷重との違いを徹底解説!」

まとめ

「固定荷重」とは、建物に常にかかる重さのことです。

柱や梁といった建物自体の重量から、外装材、内装材、設備機器、建具、配管、断熱材、防水材、仕上げ材、固定家具など、さまざまな要素を含みます。これらを正確に計算することは、建物の安全性や耐久性を確保するために不可欠です。

固定荷重を計算する際は、日本建築学会の「建築物荷重指針・同解説」や建築基準法関連資料を参考にしながら、部材や材料ごとの単位重量を基に求めていきます。正確な固定荷重の算出が構造計算の第一歩です。これをしっかりと押さえることで、安全で信頼性の高い建物設計が可能になります。

初心者は、丁寧に計算を進めるとともに、疑問点があれば上司や先輩に相談しながら取り組むことが大切です!