はじめに

建物を設計する上で欠かせない「積載荷重」。しかし、初めて構造計算書を作成する新人設計者にとって、この概念は少し難しく感じるかもしれません。

「積載荷重と固定荷重の違いって?」「棚の積載量の変動ってどう計算するの?」――こんな疑問を持ったことはありませんか?

この記事では、新米構造設計者の大輔とベテラン上司の由美との対話を通じて、積載荷重の基本から実務で役立つ算定のポイントまでをわかりやすく解説します。実例を交えながら、具体的な計算方法や注意すべきポイントも取り上げるので、明日からの仕事にすぐ活用できますよ!

積載荷重とは?

由美さん、積載荷重って具体的に何を指すんですか?

積載荷重は、建物の床や屋根に載る人や家具など、可動する物の重さのことよ。建物の用途によって、その値は異なるの。

用途によって違うんですね。具体的にはどう決まっているんですか?

例えば、建築基準法では以下のように定められているわ。

これらの値を基に設計を進めるの。

- 住宅 : 床用=1800N/m2、架構用=1300N/m2、地震用=600N/m2

- 事務室: 床用=2900N/m2、架構用=1800N/m2、地震用=800N/m2

- 百貨店: 床用=2900N/m2、架構用=2400N/m2、地震用=1300N/m2

なるほど、用途ごとに具体的な数値が決まっているんですね。

なぜ積載荷重が重要なのか?

積載荷重を正確に設定することの重要性は何ですか?

積載荷重は、建物の安全性や耐久性に直結するわ。過小に設定すると、実際の使用時に構造が耐えられず、危険な状態になる可能性があるの。逆に過大に設定すると、無駄なコストがかかってしまうわ。

適切な設定が求められるんですね。

その通り。だから、建築基準法や関連資料を参考に、正確な値を設定することが大切よ。

注意すべきポイント

積載荷重を設定する際の注意点はありますか?

はい、いくつかあるわ。例えば、特殊な用途の部屋や、機械設備が多い場所では、標準の積載荷重では不十分な場合があるの。そういった場合は、実際の使用状況を考慮して、適切な値を設定する必要があるわ。

用途や状況に応じて柔軟に対応することが大切なんですね。

その通り。

そして、荷重条件については基本設計段階で客先と合意を得ることが重要よ。

お客さんから情報を聞き出して、荷重条件を整理して、合意を得るとなるとスピードと正確性が大変そうですね。

そうね。荷重が変更されると大幅な変更になるからここできちんと決めることが大切だよ。

設計用荷重より重いものを置かれると安全性は確保できないし、余裕があるとコストは高くなるからね。

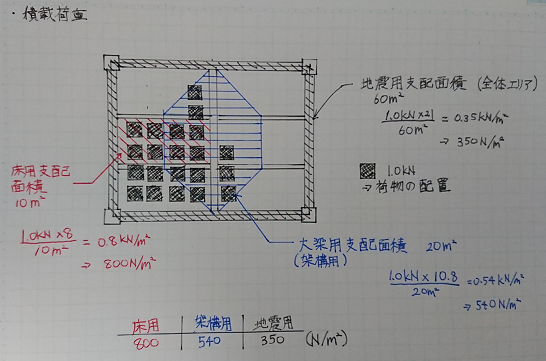

実際の計算方法

具体的には、どのように計算するんですか?

そうですね。それでは例を挙げてみるわね。

積載荷重は床用、架構用、地震用があるから、荷重の配置からそれぞれ算定する必要があるわ。

なるほど、部材の支配面積当たりの荷重を求めるのですね。

支配面積が小さい二次部材ほど、荷重は大きくなる理由がわかりました。

そうよ。そして、この荷重を基に、梁や柱の設計を行っていくの。

積載荷重算定時の3つのポイント

積載荷重を算定するときに、特に注意すべきポイントはありますか?

もちろんあるわ。特に意識してほしいのは次の3点ね。

(1) 空きスペースの人の荷重を考慮する

まず一つ目は、空きスペースに人がいる場合の荷重よ。

空きスペースって、家具や棚が置かれていない部分のことですか?

その通り。例えば、会議室やイベントホールのような広い空間を考えてみて。実際には人がそこに存在するわよね。

確かに、空いているスペースにも人が立ったり座ったりしますね。

だから、その使用状況を把握して、どれくらいの荷重を見込むべきかを考える必要があるの。過少に見積もると、実際の使用時に構造が足りなくなる危険性があるわ。

(2) 棚などの積載量の変動を考慮する

次に二つ目。棚や設備の積載量の変動について考えることが重要よ。

変動ですか?

棚や収納設備には、積載量が最大になる場合もあれば、ほとんど何も載っていない場合もあるわよね。特に、偏心率が厳しい場合や、引抜力が問題になる場合には注意が必要よ。

ということは、最大時の積載量だけでなく、最小時も考慮する必要があるんですね。

その通り。基本的には最大積載量で検討すれば安全側だけど、設計条件によっては最小積載量も考慮するのが大切なの。

(3) 集中荷重の考慮

最後に三つ目。集中荷重の存在を考えることね。

集中荷重って具体的にどんな状況ですか?

例えば、大きな棚や重い機器が脚で支えられている場合、その荷重が脚に集中してスラブや小梁に作用するの。

ああ、荷重が一点に集中するから、分布荷重のようにはならないんですね。

そうなの。こういう場合は、設計時に分布荷重ではなく、集中荷重として応力が持つように計算し直す必要があるわ。

これら3つのポイントを意識すれば、積載荷重の算定がより現実的で安全なものになるわ。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 空きスペースの人の荷重 | 使用状況を把握し、空きスペースに人が存在する荷重を考慮する。 |

| 棚などの積載量の変動 | 最大時と最小時の積載量を想定し、引抜力や偏心率への影響も検討する。 |

| 集中荷重の考慮 | 脚付きの積載物など、荷重が一点に集中する場合は、分布荷重でなく集中荷重として計算する。 |

ありがとうございます!これで積載荷重の算定が実務にどう活きるか、具体的にイメージできました!

いい質問だったわね。常に実際の使用状況を念頭に置いて、設計を進めていきましょう。

固定荷重との違い

ところで、積載荷重って聞いたことはあったんですが、固定荷重っていう言葉も聞きますよね。この2つってどう違うんですか?

いい質問ね!まず、積載荷重は可動する荷重。つまり、人や家具、物のように建物の中で移動したり置き換えたりするものの重さを指しているの。

移動するもの……つまり、その場に固定されていない荷重ですね。

その通り。一方、固定荷重は動かない荷重のこと。具体的には、建物そのものの重さ、つまり柱や梁、壁、床などの構造物や仕上げ材の重さを指すのよ。

なるほど!じゃあ、積載荷重は可動、固定荷重は不動って覚えればいいんですね。

そう覚えておけば間違いないわ。設計するときは、この両方を考慮して、建物にかかる全体の荷重を正確に計算する必要があるのよ。

計算の違い

計算方法にも違いはありますか?

もちろんよ。固定荷重は、建物の各部材や仕上げ材の重量を具体的に計算するわ。例えば、コンクリートの重量は約24kN/m³、木材なら約5kN/m³といったように、材質ごとの密度を基に計算するの。

確かに、それだと固定荷重は明確に計算できそうですね。

固定荷重の場合は地震用・架構用・スラブ用でも差は生じないですね。

積載荷重の場合は、用途ごとの基準値を使用して計算するから、固定荷重に比べて計算はシンプルかもしれないわ。でも、特殊な用途や過密状態を考慮する場合は、現実的な数値で調整が必要になることもあるの。

固定荷重と積載荷重を組み合わせる理由

固定荷重と積載荷重って、別々に計算するんですか?それとも合わせて考えるんですか?

基本的には、両方を合わせて建物にかかる総荷重として考えるわ。構造計算では、この総荷重を基にして、建物が安全に立ち続けられるよう設計するの。

そうなんですね!積載荷重も固定荷重も、建物にかかる負担として重要な要素なんですね。

その通り。だから、どちらも正確に計算することが大切なのよ。

固定荷重と積載荷重のまとめ表

| 項目 | 固定荷重 | 積載荷重 |

|---|---|---|

| 定義 | 建物の構造物や仕上げ材などの動かない荷重 | 人や家具、物などの可動荷重 |

| 例 | 柱、梁、コンクリートスラブ、壁、天井 | 机、椅子、棚、人の重さ |

| 計算基準 | 材質ごとの密度や部材寸法を基に計算 | 用途別に定められた基準値を使用 |

| 特徴 | 動かないため計算が精密 | 状況や用途によって変動可能 |

参考資料

- 「建築基準法施行令」第85条・別表第一

- 日本建築学会『荷重指針・同解説』

まとめ

積載荷重は、建物設計において重要な要素であり、安全性と経済性のバランスを取るために正確な算定が求められます。

- 空きスペースの人の荷重を考慮して、実際の使用状況を反映する。

- 棚や設備の積載量の変動を考慮し、最大時と最小時の両方を見積もる。

- 集中荷重がある場合は、分布荷重ではなく適切に集中荷重として設計する。

これら3つのポイントを意識することで、より現実的で安全な設計が可能になります。また、固定荷重と積載荷重の違いを理解することで、構造計算全体の精度を高めることができます。

実務で活かせる知識を確実に身につけ、より良い建物設計を目指していきましょう!