はじめに

風圧力は、建築物の設計において重要な要素の一つです。特に高層建築や大規模な構造物では、風による影響を正確に評価し、適切な設計を行うことが求められます。この記事では、風圧力の基本概念から計算方法、そして実務での応用までを、対話形式でわかりやすく解説します。風圧力の理解を深め、より安全で効率的な設計を目指しましょう。

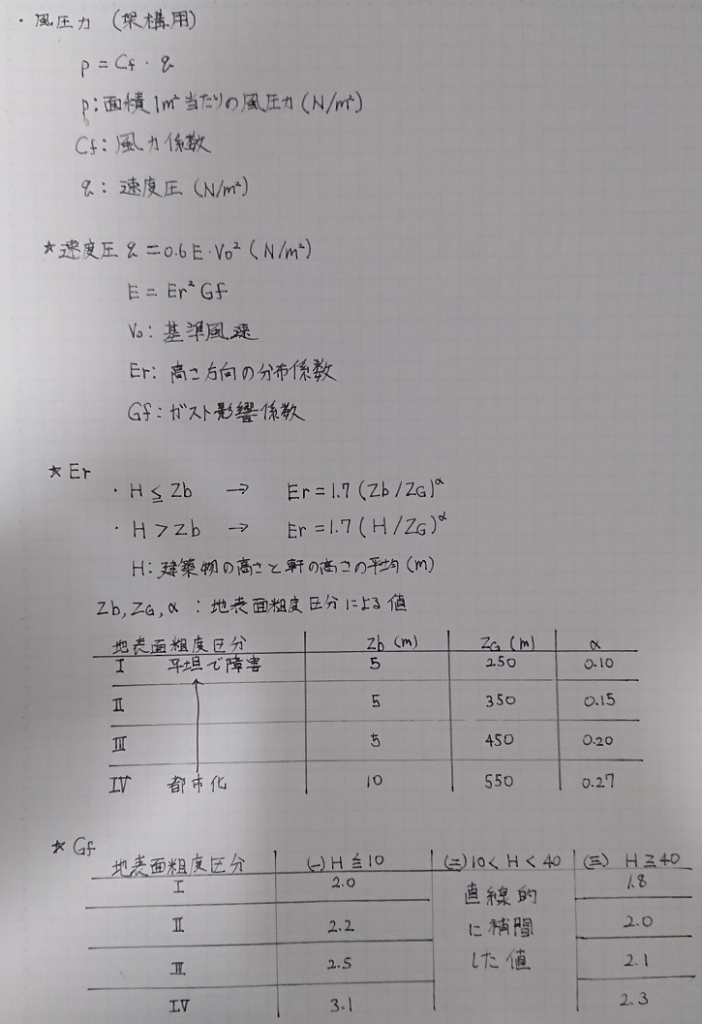

架構用の風圧力の算定式

先輩、風圧力の算定について教えてください!建物の形状や開口の有無によって方法が変わると聞いたんですが、どこから手を付ければいいのか分からなくて。

いい質問ね。風圧力の算定は設計でとても重要なポイントよ。特に、架構用と外装材用で算定方法が異なるから、その違いを理解しておく必要があるわ。

架構用と外装材用の違いですね。具体的にはどう違うんですか?

それについて順番に説明していくわね。

では、まず架構用の風圧力について説明するわ。

はい、お願いします!

基準速度「Vo」や地表面粗度区分という言葉を聞いたことがあるかしら?

聞いたことはありますが、詳しくは分かりません。

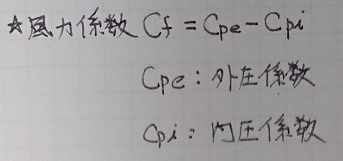

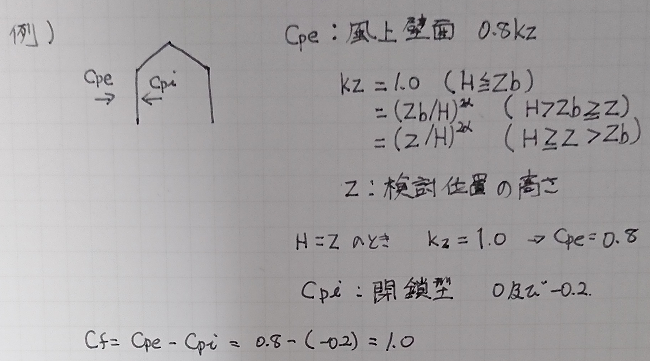

それらは地域ごとに建築基準法や市の条例で定められているの。これに基づいて、風圧力の基本的な算定が行われるわ。さらに、風力係数も重要な要素ね。これには外圧係数と内圧係数があって、建物の形状や開口の有無によって値が変わるのよ。

外圧係数と内圧係数って、具体的にはどういう役割なんですか?

外圧係数は外部からの力、内圧係数は内部からの力を表しているわ。これらを組み合わせて、正圧(外から押す力)と負圧(内から引っ張る力)の両方を検討する必要があるの。これを理解していないと、部材の断面算定を正確に行えないわ。

なるほど、力の方向まで考慮しないといけないんですね。

その通りよ。例えば、胴縁の設計では力の方向によって許容応力度を低減する必要がある場合もあるわ。詳しくは『胴縁の設計および許容応力度の算定』を参考にするといいわ。

風力係数の算定例

風力係数の算定例も教えてもらえますか?

もちろん。ここでは割愛するけれど、係数の値は建築基準法で細かく定められているから、それを参照して確認するのが基本よ。

分かりました!具体的な値は法令をチェックですね。

外装材用の風圧力の算定式

次は外装材用について教えてください。

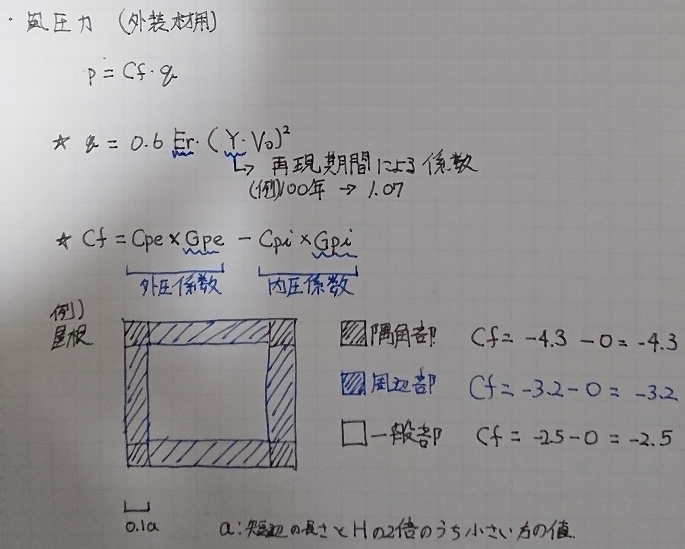

外装材用の風圧力は架構用と少し異なるの。まず、速度圧の算定式を見てみましょう。

速度圧ですか?

架構用では「E」を使うけれど、外装材用では「Er」を使うの。「Er」は再現期間による係数「Y」が含まれている点が違いね。例えば、100年再現期間の場合、「Y = 1.07」になるのよ。

あと、再現期間による係数「Y」が含まれている点が違いね。例えば、100年再現期間の場合、「Y = 1.07」になるのよ。

再現期間ってなんですか?

簡単に言うと、ある特定の風が100年に1度発生する確率を考慮した係数よ。安全性を確保するために重要な要素ね。

なるほど!

さらに、風力係数も違いがあるわ。外装材用では「Cpe」と「Cpi」の値が、一般部・周辺部・隅角部で異なるのよ。隅角部と周辺部の範囲は「0.1a」、ここで「a」は短辺の2倍と建物高さの小さい方ね。

部位ごとに違うんですね。覚えておきます!

まとめ

- 風圧力の算定は、建物の形状や開口の有無によって異なる。

- 架構用と外装材用の違いを理解することが重要。

- 再現期間や部位ごとの係数を考慮する必要がある。

この記事では、風圧力の基本概念から計算方法、実務での応用、そして設計上の対策について解説しました。風圧力を正しく理解し、適切な設計を行うことで、建物の安全性と居住性を向上させましょう。設計時にこの記事を参考にして、より良い建築設計を実現してください!