はじめに

細長比は、構造部材の座屈や安定性を評価するための重要な指標です。特に柱の設計において、細長比の適切な管理は安全性に直結します。この記事では、主人公(新人設計者)と上司(経験豊富な設計者)の対話を通じて、細長比の基本概念や設計上の注意点を学びます。

細長比を理解しよう!

細長比とは

上司、細長比について教えてください。柱の設計で重要だと聞いたのですが、具体的に何を指しているのでしょう?

細長比は、部材の「細さ」と「長さ」の関係を数値で表したものよ。座屈の危険性を評価するために使われる重要な指標ね。計算式は次の通りよ:

\( \lambda = \frac{L_b}{i} \)

- \( \lambda \): 細長比

- \( L_b \): 座屈長さ(有効長さ)

- \( i \): 断面二次半径(断面形状の座屈抵抗性を示す値)

細長比は、どのようにして部材の安定性に影響するのですか?

細長比が大きいほど、部材が座屈しやすくなるの。座屈は、軸方向の圧縮力によって突然横方向に曲がる現象で、部材の安全性を大きく損ねるわ。例えば、細長比が高い柱は、同じ荷重条件・断面積でも早く座屈する可能性があるの。

小<細長比<大

細<<<<<太

長<<<<<短

座屈長さとは?

細長比算定式にでてきた座屈長さとはどこを示しますか?

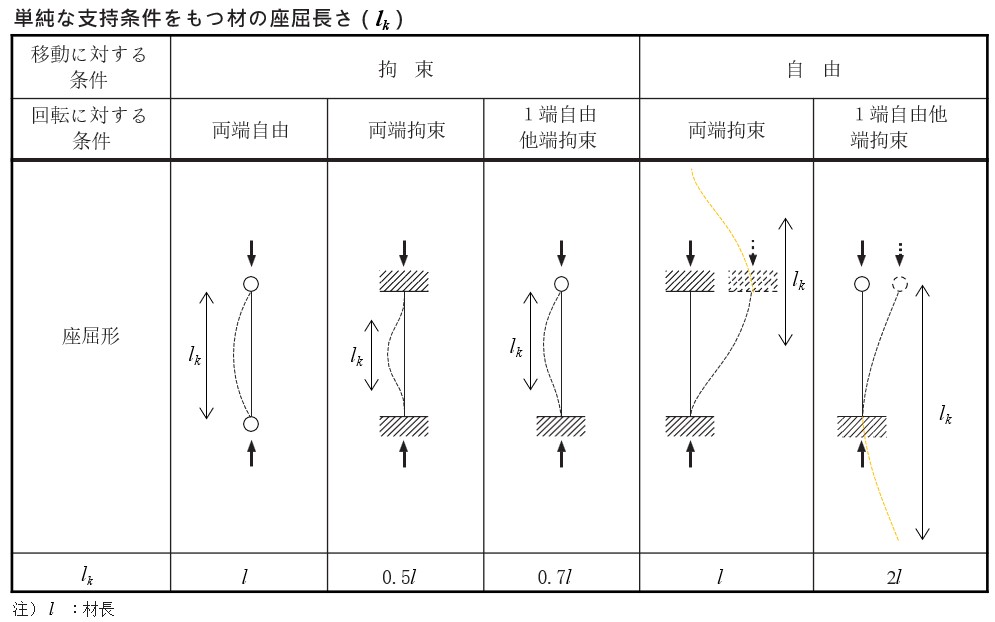

座屈長さとは部材の長さとは違い、座屈(弧を描く)が生じる長さのことよ。弧を描く長さだから、支持条件によって弧の描き方が変わるから注意が必要よ。

支点条件が変わると細長比も変わるんですね。他の支点条件の例も教えてください。

もちろん。例えば次のような場合があるわ。

言葉だと説明しにくいので、図を示すね。:

支点条件を工夫するだけで、同じ柱でも細長比を大きく変えられるのよ。

図からもわかるように拘束されていると座屈長さは実際の材長より短くすることができるよ。

断面二次半径とは?

続いて、細長比算定式にでてきた断面二次半径とは何ですか?

断面二次半径がいわゆる部材の太さ・細さを表す指標になります。下式で算定できるよ:

\( i = \sqrt{\frac{I}{A}} \)

- \( I \): 断面二次モーメント

- \( A \): 断面積

弱い方向に座屈が生じるから、ここではY軸周り(弱軸周り)の値を使うことになるから注意が必要よ。

細長比を小さくする工夫

細長比を小さくするためには、どんな方法がありますか?

以下の方法があるわ:

- 柱の断面寸法(幅)を大きくする

太い柱を採用すると、断面二次半径 iii が大きくなり、細長比が減少するわ。 - 柱の支点条件を改善する

例えば、柱の両端をピンではなく固定条件にすると、座屈長さ LbL_\text{b}Lb が短くなるの。 - 補強材を追加する

柱に補剛材を設けることで、座屈を防ぎ、細長比の影響を低減することができるわ。 - 部材の断面形状を変更する

H形鋼よりボックスや丸形など弱軸がない断面の方が断面二次半径が大きいわ。

実務での細長比計算の具体例

実務での計算例を教えてください。例えば、長さ6mの柱があった場合、細長比はどのように計算しますか?

いい質問ね!例として、次の条件を考えましょう:

- 柱の長さ: \( L = 6\,\text{m} = 600\,\text{cm} \)

- 支点条件: 両端ピン支持(座屈長さ \( L_b = L \))

- 柱の断面: H形鋼(断面二次半径 \( i = 5.0\,\text{cm} \))

1. 座屈長さ:

\( L_b = L = 600\,\text{cm} \)

2. 断面二次半径:

\( i = 5.0\,\text{cm} \)

3. 細長比:

\( \lambda = \frac{L_b}{i} = \frac{600}{5.0} = 120 \)

結果この柱の細長比は:

\( \lambda = 120 \)

実務での解釈細長比が120の場合、この値を設計規準(例: 建築基準法や設計コード)と比較します。

- 限界細長比 (\( \lambda_\text{lim} \)) を超える場合、座屈に対して設計補強が必要です。

- 鋼材設計では細長比が大きいほど座屈による強度低下を考慮する必要があります。

材料特性(降伏強度など)や使用用途を考慮して、座屈安全率や設計応力を確認します。 必要に応じて断面を変更するか、補強対策(ブレースなど)を検討してください。

この柱の細長比は120になるわ。これが許容範囲内かどうかは、設計規準を確認する必要があるわね。

細長比の制限値

設計規準では細長比の制限値が決まっているのですか?

その通り。例えば、日本の建築基準法では、圧縮部材の細長比は以下のように制限されているわ:

- 鋼構造:柱の細長比 λ=200以下

梁の細長比 λ=250以下 - 木構造:柱の細長比 λ=150以下

これらの制限は、安全性を確保するための目安なの。柱は常に圧縮力を負担し建物を支えているためです。座屈が生じると建物の構造が破綻する恐れがあるから、安全率は大きめに設定しておくことをお勧めするわ。

限界細長比とは?

限界細長比って言葉も聞いたことがあるのですが、同じ意味ですか?

限界細長比とは弾性領域を超えて非弾性領域になる細長比のことです。つまり、座屈耐力が降伏耐力を超えている状態です。

限界細長比についての詳細はこちら

準備中

応用編

細長比を考慮した許容圧縮力の算定方法はこちら

細長比による部材ランクの選定はこちら

準備中

まとめ

この記事では、細長比の基本から実務での応用までを学びました。細長比を適切に管理することは、柱の安定性を確保し、安全な構造設計を行う上で欠かせません。以下が要点です:

- 細長比は「座屈長さ ÷ 断面二次半径」で求める。

- 支点条件や断面寸法を工夫することで細長比を低減できる。

- 設計規準の制限値を守ることで、安全性を確保する。

この記事を参考に、細長比を考慮した設計に取り組んでみてください!