はじめに

私たちは普段、何気なく建物の中で生活したり、仕事をしたりしていますが、床や壁が微かに揺れていることに気づくことはありますか? この揺れは、建物自体の構造や、外部からの影響(例えば、交通や風)、あるいは建物内部での活動(人の歩行や設備の稼働)など、様々な原因で発生します。

このブログ記事では、建物の振動に関する居住性能評価という、少し専門的ながらも私たちの住み心地に深く関わるテーマについて、最新の動向を交えながらご紹介します。

床の振動について

最近、床の振動についてクライアントから質問されることが増えてきたんだけど、実際のところどこまで考慮すればいいんだろう?

それ、いい質問ね。建物の振動って、実は居住性にかなり影響を与えるのよ。

たしかに、オフィスビルとかマンションで『歩くたびに床が揺れる』って言われると、ちょっと不安になるよね。

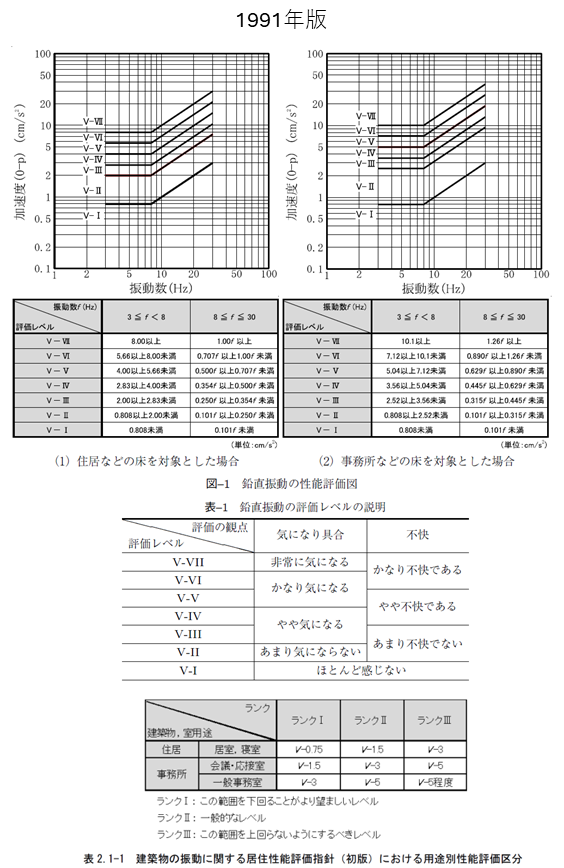

そうね。だから、日本建築学会では『建築物の振動に関する居住性能評価指針』を策定して、振動の影響を評価する基準を作っているのよ。

住み心地を左右する「揺れ」とは?

振動の評価って、どんな基準があるの?

大きく分けると、下記2点になるわ。

- 人の動作や設備による鉛直方向の床振動

- 交通や風による水平方向の振動 があるわ。」

へえ、風の影響まで考えるのか。

特に最近の高層建築では、強風による振動が居住者の快適性に影響を与えることが分かってきたの。

指針の変遷と最新の動き

この指針って、昔からあるものなの?

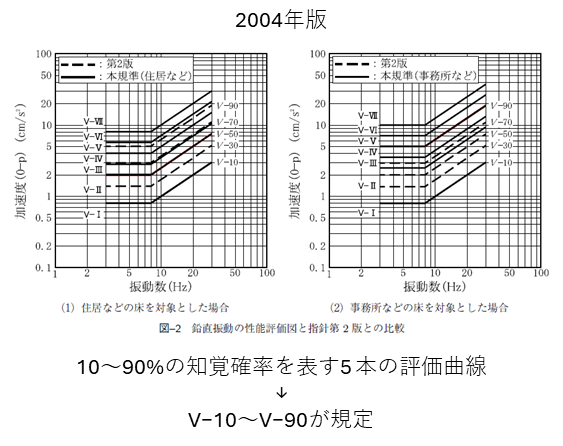

初めて策定されたのは1991年よ。その後、技術の進歩や社会の変化に合わせて改定されてきたわ。

どんなふうに変わったの?

例えば、下記に示すわ。

- 2004年版では交通振動が評価対象に追加

- 2018年版ではより汎用性の高い評価基準に変更

「なるほど。じゃあ、最新の評価基準では何が変わったの?

2018年版では、下記の通りよ。

- 振動数の範囲を拡大

- 振動の継続時間を考慮

- 居住者の不快感や不安感の評価を強化

設計現場での活用 – シミュレーション技術の進化

実際の設計では、どうやって振動を評価するの?

最近はFEM解析を活用するのが主流ね。例えば、MIDAS IT JapanのYouTubeチャンネルでは、 『板要素を利用したFEM解析』の動画でRCスラブの振動解析を解説しているわ。

FEM解析って、どんな手順でやるの?

ざっくり言うと

- 建物のモデルを作成

- メッシュを生成

- 境界条件と荷重を設定

- 固有値解析を実行

- 動的応答解析を実行

なるほど!固有振動数と歩行周波数が近いと、共振しやすくなるってことだね。

詳しい手順は下記に示すわ。

MIDASによる床の振動解析方法について

- モデルの作成

・単位の定義:数値を入力する前に確認が必要

・材料特性の設定:コンクリート、鋼材の材料(ヤング率、密度、ポアソン比など)を入力

・断面特性の設定:スラブ、梁、柱の断面形状や寸法を定義し、構造要素の剛性を正確に反映

スラブと梁の位置関係を正確に設定し、剛性割り増し効果を反映

・部材の配置:支点条件、柱、梁、スラブなどの構造要素を適切に配置し全体の構造モデルを構築 - メッシュの生成

・要素の選択:スラブ部分はシェル要素(板要素)で、梁や柱はビーム要素でモデル化

・メッシュの細分化:解析精度を高めるため、適切なメッシュサイズを設定 - 境界条件と荷重の設定

・境界条件:柱脚の固定、スラブの支持条件など、実際の構造物の支持状況を再現

部分モデルの場合は、梁上で切断しスラブが連続端のなることから固定端として設定

・荷重条件:自重、積載荷重、歩行荷重など、解析目的に応じた荷重を設定

自重、積載荷重は質量に変換(固有値解析に必要:固有値解析は質量で解析)

歩行荷重

・固有値解析により振幅が大きい箇所を加振点に設定

・時刻歴荷重(力・単位注意・方向注意)

・継続時間の設定に注意

・減衰定数を設定(モード減衰:1~3%程度) - 固有値解析の実行

・目的:構造物の固有振動数と振動モードを求め、共振の可能性を評価

・手順:設定したモデルに対して固有値解析を実行し、主要な固有モードを抽出

有効質量比の割合を考慮し、解析する振動モード数を設定

・結果の確認:得られた固有振動数が人の歩行周波数(約1.5~2.5Hz)に近い場合、

共振のリスクが高まるため注意 - 時刻歴応答解析の実行

・目的:歩行荷重などの動的荷重に対する床の加速度応答を評価

・手順:時刻歴解析を行い、特定の荷重条件下での床の挙動を解析

・結果の評価:解析結果を基に、床の振動が居住性や機能性に与える影響を評価し、

必要に応じて補強策を検討

1/3オクターブ法により評価確認

応答加速度時刻歴を出力(単位に注意、1/3オクターブ法はcm)

モデルの妥当性確認

モデルの妥当性はどのように確認すればよいですか?

いい質問だね。

モデルの妥当性確認は重要だね。

振動数が影響するから、下記を確認すれば良いよ。

- 重量

- 剛性

- 振動数

振動数の算出式(略算)

f=5.69/√δ(両端固定:等分布荷重)

CLT建築と振動対策

ところで、最近注目されてるCLT建築って、振動にはどう影響するの?

CLTは大スパンの床を作れるのがメリットだけど、その分、歩行振動に注意が必要ね。

何か対策はある?

例えば、

- 床の剛性を上げて固有振動数を高める

- 減衰性能を向上させて振動の継続時間を短くする って方法があるわ。」

なるほど、設計時に考慮しておくべきポイントだね。

さいごに

建物の振動って、単なる構造設計の問題じゃなくて、住み心地にも関わる重要なテーマなんだね。

その通り!最新の規準を活用して、快適な建築を目指していきましょう。

よし、次のプロジェクトでは振動解析も積極的に取り入れてみるよ!

まとめ

建物の振動は、私たちの住み心地に深く影響を与える重要な要素です。日本建築学会の居住性能評価規準は、より快適な居住環境を実現するための羅針盤として、常に進化を続けています。最新の規準では、多様な振動に対してより包括的で人間感覚に近い評価が可能になりつつあります。

また、コンピュータシミュレーション技術の進展や、新しい建築材料であるCLTの登場など、建物の振動に関する研究と技術開発は今後もますます活発になることが期待されます。

私たちがより快適で安心できる建物で過ごせるように、建築の専門家たちの取り組みに注目していきましょう。

建築設計に携わる皆さんも、振動に関する最新の知識を取り入れながら、より良い建物づくりを目指していきましょう!