構造設計をする上で、柱や大梁の仮定断面を決める必要があります。

スパンや荷重から仮定断面を決めていきます。

しかし、経験がない若手からするとどのようにして決めるのかわからないと思います。

僕自身もそうでした。

過去の案件から似ている建物の断面を参考にしたりしましたが、似ている建物を探すだけでも時間がかかってしまいます。

現在の社会では働き方改革のため、効率化が重要視されています。

そこで本記事では、力学の基本を用いて手計算で仮定断面を決める方法について書いていきます。

仮定荷重の設定

構造設計を行う上での流れは、荷重が伝達する方向で進めることが重要です。

ここでは荷重が以下に示すものと仮定して仮定断面の決め方を説明します。

大梁の仮定断面の設定

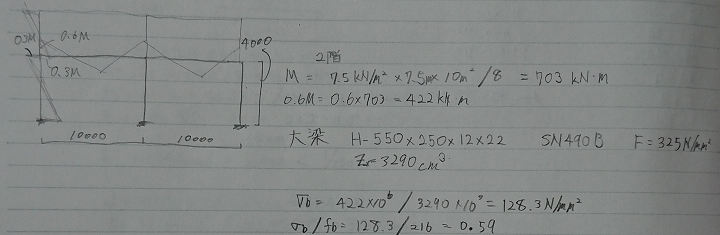

仮定荷重から大梁にかかるM(モーメント)を求めます。

そのMに対して満足する断面を仮定断面として設定します。

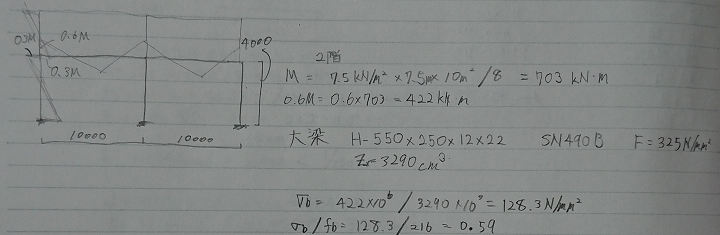

2階の仮定荷重を7.5kN/m2とし、支配幅を7.5mとすると単純梁のMは以下のようになります。

ここで、大梁の端部は固定度があるため、端部モーメントを0.6Mと仮定して、このモーメントに対して満足する断面とします。

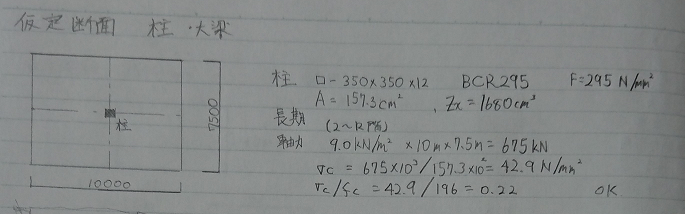

柱の仮定断面の設定

仮定荷重から柱にかかるN(軸力)を求めます。

次に、仮定荷重から大梁にかかるM(モーメント)が上下階の柱に半分とずつ分配される仮定します。

短期の検討しましては、負担する軸力に対して層せん断力係数をかけ、せん断力を求めます。

本例では1階の柱の検討であるため、層せん断力係数0.2をかけています。

せん断力が求まると柱の長さの半分をかけM(モーメント)を求めます。

これらのモーメントに対して満足するように仮定断面を決めます。

まとめ

本記事では大梁・柱の仮定断面の考え方について書きました。

本記事で書いた内容につきましてはあくまで一例ですので、参考程度にしていただければと思います。

仮定断面を決める際は力学の考え方が基本になります。

仮定断面が大きく違うと一貫計算ソフトを使用しても無駄な作業が増えるので手計算でさっと断面をあてられるようになることが重要です。

また、計算ソフトが出力する値の妥当性についても確認することが出来ます。